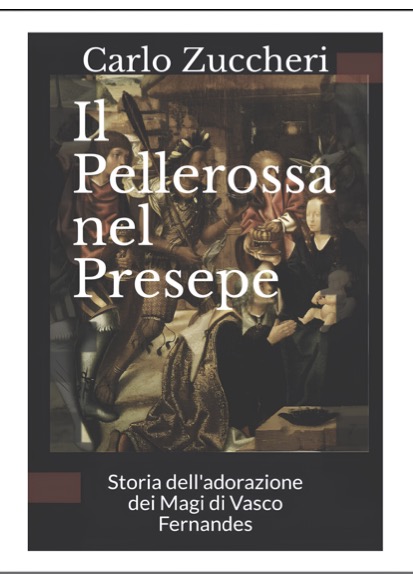

In un panorama editoriale dove il saggio storico-artistico rischia spesso di chiudersi nella specializzazione accademica o nella divulgazione superficiale, Il Pellerossa nel Presepe: Storia dell’adorazione dei Magi di Vasco Fernandes di Carlo Zuccheri si impone per il suo equilibrio.

L’autore – giovane studioso milanese classe 1999, con una formazione artistica e museale solida – ha ricevuto nel 2024 il Premio letterario dell’Associazione culturale Ipazia. Il libro, pubblicato in occasione del centenario rodariano, si rivela oggi ancora più significativo nel 2025, anno in cui si celebra il cinquecentenario della morte del pittore (1525–2025). Zuccheri affronta con metodo e passione l’analisi di un’opera sorprendente di Vasco Fernandes (detto Grão Vasco), conservata al Museo di Viseu.

Il punto di partenza è la poesia Il pellerossa nel presepe di Gianni Rodari, in cui l’immagine di un indio tra le statuine del presepe solleva con leggerezza poetica una questione profonda.

Può un simbolo dell’alterità, dello “straniero”, trovare posto nella narrazione del sacro occidentale? Zuccheri risponde con una ricerca puntuale e sorprendente, a partire da un caso pittorico rarissimo: un’Adorazione dei Magi che presenta un quarto personaggio – un indio – al fianco dei tre tradizionali sapienti.

L’indagine parte da Viseu, cittadina portoghese tra le montagne della Beira Alta, sede nel Cinquecento di una vivace scuola artistica. Qui, tra il 1501 e il 1506, Vasco Fernandes realizzò una pala d’altare monumentale per la cattedrale: 14 pannelli narrativi oggi custoditi nel museo cittadino, di cui l’Adorazione dei Magi è uno dei vertici. Il saggio ripercorre con metodo ogni aspetto del contesto artistico, dall’architettura del museo (antico seminario) fino alla descrizione dei singoli pannelli, in cui si fondono influenze fiamminghe e sensibilità locali.

Zuccheri dedica particolare attenzione alla resa tecnica dell’indio: l’artista lo rappresenta con un copricapo piumato, una lancia brasiliana e una noce di cocco colma di pepite d’oro.

In un equilibrio iconografico delicato, lo veste però con abiti europei, risolvendo così il conflitto potenziale tra nudità esotica e contesto sacro. La scelta è tutt’altro che ornamentale: l’inserimento dell’indio tra i Magi sottende un messaggio ambivalente, di sottomissione coloniale ma anche di inclusione nella fratellanza cristiana.

Il saggio distingue con precisione le diverse terminologie: “indio”, “indigeno”, “amerindio” – chiarendo come l’arte occidentale abbia storicamente fuso e semplificato identità complesse. In Fernandes, però, l’indio assume dignità figurativa autonoma, non più solo simbolo dell’ignoto, ma partecipe del mistero della Natività. Non è un caso che Zuccheri colleghi questa visione pittorica alla svolta teologica del 1537, quando Papa Paolo III, con la bolla Veritas Ipsa, dichiara gli Indios “veri uomini”, capaci di fede e quindi non riducibili in schiavitù.

Questa connessione – documentata nel saggio attraverso ampie citazioni dal testo pontificio – rappresenta il cuore teorico del libro. Fernandes, trent’anni prima, sembra anticipare visivamente quella stessa intuizione, collocando un amerindio nel centro simbolico della rivelazione cristiana. È un gesto pittorico che assume valore teologico e politico, riaffermando il ruolo dell’arte come spazio di rappresentazione delle verità profonde e scomode.

Nel suo Il pellerossa nel Presepe: Storia dell’adorazione dei Magi di Vasco Fernandes, Zuccheri non si limita a questa lettura, ma accompagna il lettore attraverso una carrellata puntuale delle altre opere del maestro.

Dalla Crocifissione, con la sua dinamica espressiva e il presunto autoritratto dell’artista tra i soldati romani, alla raffinata Ultima Cena del 1535, tripartita e colma di simbolismi, fino alla Casa di Marta, dove emergono echi delle incisioni di Dürer e motivi leggendari come quello di Marta che doma il drago. Ogni tavola è analizzata con rigore, facendo dialogare gli aspetti compositivi, iconografici e spirituali.

Molto efficace è anche l’attenzione alla costruzione spaziale delle scene, come nell’Annunciazione, dove la prospettiva incerta del pavimento si fonde con elementi simbolici (il pozzo, i gigli) per creare un ambiente intimo e denso di significati. O nella Presentazione al tempio, dove l’inserzione del sacrificio di Isacco in un tondo murale arricchisce la lettura dell’evento evangelico. Questi dettagli non sono mai marginali, ma parte integrante della narrazione visiva.

Dal punto di vista stilistico, Zuccheri scrive in modo diretto ma competente, rendendo accessibili anche le analisi più specialistiche.

Il tono resta quello di un saggio divulgativo, ma con solide fondamenta accademiche, ideale per chi voglia approfondire il Rinascimento portoghese al di là dei nomi più noti. Non mancano fotografie delle opere e riferimenti bibliografici, che fanno del testo anche uno strumento utile per studenti, insegnanti e guide.

In conclusione, Il pellerossa nel Presepe è un saggio breve ma densissimo, che illumina una pagina poco nota della storia dell’arte europea e al tempo stesso ne interroga le implicazioni etiche e spirituali. In occasione del cinquecentenario dalla morte di Vasco Fernandes, questo studio di Carlo Zuccheri assume un valore ancora maggiore: quello di un omaggio sentito, documentato e acuto a un artista che seppe immaginare un’umanità universale ben prima che fosse proclamata nei documenti ufficiali.

Focus sull’opera

Titolo: Il Pellerossa nel Presepe: Storia dell’adorazione dei Magi di Vasco Fernandes

Autore: Carlo Zuccheri

Genere: Saggistica e critica

Pagine: 43